“À lei, não tinha procedido por embirra, por ruindade. Mas a gente quase somente faz o que a bobagem do mundo quer”.

No Sertão do Rosa, um arrebol de inverno prenunciava uma manhã cálida, de um dia curto de luz. O pasto verdinho amanhecera banhado de orvalho. O gado aos poucos era reunido pela peonada. Realino, o dono da comitiva, dava a última ronda, cuidando para que nenhuma rês ficasse desgarrada. O caminho até a outra fazenda era de perder de vista: um dia todo, uma noite apeada e mais um pedaço de manhã. Mas ele não estava sozinho: Joãozinho, um caipira com pinta de moço da urbe: elegante sem perder a simplicidade, era o ponteiro, o conhecedor das estradas, que ia na frente tocando o berrante. Chiquinho era a melhor pontaria de todo cerrado, inimigo das feras e dos assaltantes; Ozorino, além de mais garboso e de sangue quente, circulava a cavalo até fazer a boiada marchar tranquila; Athayde era caboclo nobre, de presença marcante, o guardião do rebanho; JR era desses filhos de dono de terra que ficam pobres de repente, sem perder a dignidade. Os quatro iam rebatendo o gado pelo estradão, impedindo que se espalhasse. Na retaguarda da boiada, vinham Agatângelo e Clermont, sertanejos sinceros, sem medo nem culpa, irmãos de sangue, os peões da culatra.

A jornada era relativamente simples naquela época do ano: o terreno era plano, ondulado apenas por chapadões inofensivos de tão desgastados. O estradão era uma reta sem fim, que de tão insistente, tinha horas que a gente se sentia vagante por ela e perdia até a lembrança do destino final. O sol já estava rompido há algum tempo, o orvalho se fora. O tempo era firme, o vento, fresco e o verde do pasto e das encostas das chapadas ainda não denunciavam a estação seca recém-chegada. Canários-da-terra, bentevizinhos, maritacas e pintassilgos enchiam de diálogos e de musicalidade aquela plaga da natureza.

Apesar de cada um possuir uma tarefa, os oito boiadeiros pareciam reunidos num só pensamento certeiro e determinado: chegar a outra fazenda com a boiada e todos a salvo. Não havia sobra de tempo para pensar no aroma da fumaça de café da comadre Amélia, na varanda florida da dona Urzella, nas broas de milho de sinhá Jorgeta, no tacho de goiabada da comadre Dulce ou no sorriso da filharada em disparada festeira e competitiva pelo abraço do pai: é próprio da ideia nova roubar a força da que veio antes, ainda mais se tem como sina confortar a gente.

Desse jeito, sem vacilar, todos os pensamentos que tinham disponíveis eram convertidos em argumentos de fé na chegada tranquila ao destino final. Mas nunca a fé suplicante, de preces vassalas ou de crença amedrontada, mas sim a fé sintonizada, que abre a porteira desse mundão, cheio de fortuna, bem-aventuranças e perigos a espreita. A fé tranquila de quem se espalha pelo sertão em passos certeiros e se sabe parte dele, não a de um visitante assustado, perdido de tudo e temeroso de sua própria sombra, precisando se fazer menino outra vez para pedir ajuda sem dar nada em troca.

Bem na encosta do Morro da Cândida, uma mata generosa descia e se espraiava por todo o chão de terra, ia perdendo força, rareando as árvores, até virar um brejo: era um remanso do Rio Grande. Naquelas margens, Realino tinha erguido uma tapera humilde, comprida o suficiente para acolher a toda peonada. A parte da frente tinha quatro janelas, a partir de onde se abria um curral enorme, sendo a própria fachada um dos lados do cercado. Embaixo da sala, construiu um porão para armazenar mantimentos. Todas as cento e três cabeças de gado couberam ali.

O lugar era ermo e no meio do nada. O casebre passava vazio o ano todo, servindo de pouso apenas durante a mudança de pasto, na invernada. Por mistérios que ninguém nunca teve ciência, aquela encosta era cheia de onças e suçuaranas. Normalmente, esses bichos gostam de reinar sozinhos, mas com término do estio, conforme o sertão ia se desapegando do calor e da umidade, as crias nascidas durante o verão deixam os ninhos de suas mães, em busca de novos territórios de caça. O cheiro de boiada, misturado ao chão pisoteado e espalhado ao vento pelas chapadas, fazia o trabalho de atrair toda a vida selvagem sedenta de sangue para aquele curral perdido, atrás do qual Realino e sua peonada se instalavam para passar aquela noite.

Contam que certa vez, um boiadeiro solitário fora surpreendido durante a noite pelo ataque de mais de doze suçuaranas, que investiram contra os bezerros, enquanto o gado, em desespero, estourou, destruindo o curral e se espalhando por toda região. O pobre sertanejo não conseguiu juntar nem um terço dele depois daquilo. Uma tristeza. A cada ano, histórias de ataques noturnos, de tiros disparados durante uma noite inteirinha, de onças e suçuaranas abatidas, de homens mortos por felinos se avolumavam pelos empórios, rodas de conversa e bares da região.

Todos estavam bem preparados para aquela noite. Realino fazia esse caminho há muitos anos e sabia de cor onde cada um de seus homens passaria a noite, vigiando a boiada. Mas aí o inusitado ocorreu: enquanto entravam na sala, a tábua que vinha logo depois da soleira da porta não resistiu ao peso de Ozorino e Clermont e ruiu, abrindo uma fresta e levando-os em queda direto para o porão, quase dois metros abaixo. O excesso de umidade naquele ano acabou apodrecendo o madeirame. Outros dois boiadeiros, Chiquinho e JR, que já estavam na sala, também foram surpreendidos e só pararam de cair quando estavam na escuridão do porão.

Mas o pior ainda não tinha revelado totalmente a sua face: Ozorino e Clermont caíram quase em cima de um ninho de cobras cascavel. De pronto, Ozorino tomou uma mordida na coxa esquerda e não demorou um instante e foi a vez de Clermont, dessa vez no braço direito. A escuridão do porão, alumiado unicamente pela fresta da tábua rachada, permitia aos quatro boiadeiros atemorizados sentirem apenas a presença de vultos tão malévolos quanto o próprio demônio, em sincronia com o chacoalhar de guizos irados, despertando em todos um desejo certeiro de fuga, freado pelo temor paralisante de topar, no breu, com um esses terríveis animais. Foi o que aconteceu com JR, quando apoiou a mão esquerda no chão para ficar em pé, colocando-a perto demais um filhote de cascavel, que instilou seu veneno no nobre vaqueiro.

A porta do porão se abriu pelo lado de fora. Realino, Athayde e Agatângelo foram logo avisados sobre a presença dos inesperados habitantes peçonhentos. Munidos de lampiões, iluminaram o chão e removeram os seus companheiros com cuidado. Chiquinho não fora picado, mas certamente fraturara o braço esquerdo – foi imobilizado. Os cavalos foram arreados prontamente, enquanto Realino, caboclo versado em cuidados com venenos de cobra, fazia o que era possível, lavando as feridas, aquecendo os amigos… uma longa jornada noturna a cavalo, Ozorino com Chiquinho, Clermont com Agatângelo e JR com Joãozinho seria realizada para que todos chegassem ao vilarejo antes do amanhecer, com esperança de encontrar soro de cobra para todos.

Acontece que a Natureza não se comove com o infortúnio alheio, muito menos se comisera com as injustiças que atravessam o destino dos que vagam por ela. Não poderia haver motivos fortes o suficiente para justificar uma partida precoce – e o abandono do gado ao relento –, muito menos argumentos de validade inquestionável para os dois remanescentes se trancarem dentro da casa, com receio dos felinos, deixando esses à vontade para atuar ao sabor de sua fome. A vigília noturna era parte dos ofícios previstos na viagem, sob pena de se perder todo o gado criado, procriado e acumulado durante anos a fio pelo patrão de Realino. Os dois tinham que assumir a responsabilidade e enfrentar sozinhos, os riscos de morte e perigos à espreita naquela noite.

– E como tudo terminou? Perguntou apreensivo o pequeno Téte, enquanto os seus olhinhos fitavam os olhos do pai como se procurassem o final da história. Ao lado dele, se sentou Adolpho, seu irmão mais velho, batizado assim em homenagem ao espírita mais iluminado, livre de qualquer relação com o íncubo tedesco.

– Terminou muito bem. Seus tios e primos foram medicados e agora descansam – foi o que compadre Joãozinho veio me dizer ontem à noite, depois de uma manhã e uma tarde pesada de viagem: uma boiada inteira para dois vaqueiros. Aquela noite fora hostil, cheia de perigos, mas atravessamos bem graças ao fogo e à vigília redobrada. O gado se manteve tenso, várias suçuaranas se aproximaram, mas sentiram o clarão e o cheiro de gente. Não faltaram oportunidades para tiros. No final, o sol raiou bonito.

– Bom, meus filhos, já é hora de voltar para o Grotão. Dona Urzella aguarda os filhos para o café da tarde. A carroça está montada. O caminho é longo, vale dizer, mas as companhias são das melhores. Além disso, não há mais cabeças de gado para vigiar.

Na saída do vilarejo, Realino, Téte e Adolpho se deparam com Eurípedes, caboclo distinto, cheio de boas qualidades, mas que nos últimos anos encharcara seu espírito e sua índole com cachaça. O agricultor e arrendatário de terras das redondezas, conhecido por suas habilidades e pelo seu senso de compromisso, foi aos poucos sendo infiltrado pela bebida, até que uma hora, desabou: perdeu safras, fez dívidas, deixou os amigos e perdeu o respeito da família – tornou-se um andarilho. Vez ou outra, Eurípides procurava a igreja ou o posto de saúde, em busca de uma salvação para aquele hábito que se tornara uma prisão. Em vão. Permanecia sóbrio durante o lumiar de algumas luas cheias, mas a vontade de beber persistia e o caboclo subia os degraus do botequim, bem na saída do vilarejo, para retomar sua sina alcoólica. Lamúria, dor, sofrimento, choro e autocomiseração. Eurípedes era um homem feliz, em princípio, mas o vício progrediu mesmo assim, vai saber por que veredas… agora já não sabe se bebe porque ficou triste ou se ficou triste porque bebe – talvez esteja empacado na encruzilhada desses dois caminhos.

Téte se incomodou com aquela cena cambaleante. E quis saber de Realino porque Eurípedes não teve opinião para abandonar aquela vida de vez. O pai mexeu no chapéu de leve, de modo a conseguir coçar a cabeça, bem logo acima da testa.

– Alguns modos de proceder são que nem as suçuaranas que contei para vocês hoje cedo. De tão selvagens, ganham vida dentro da gente e passam tirar alimento atacando nossos próprios pensamentos.

– A gente tem essas feras vivendo bem dentro da gente? Indagou Adolpho, que pensava em outra coisa, na carroça, até Realino capturar sua atenção.

– Tudo o que não cresce na gente, pela fé ou vivendo pela experiência dos mais velhos, segue sendo criança dentro da alma. As crianças são cheias de bondade, mas ainda não entendem que se colocar no lugar do outro não é uma escolha, é sina. Gente crescida que se move apenas pensando nas suas necessidades, corre o risco transformar o outro em sua caça.

– Eita, pai – disseram os meninos, quase em uníssono.

– O vício faz com que alguns pensem apenas na próxima dose. Não têm mais horizonte para além daquilo. Assim como a onça caça o cervo, devora sua carne e se dá por satisfeita até sua barriga lhe impelir à próxima investida carnívora, o ébrio segue sua rotina em razão do próximo copo de cachaça. Se sacia, adormece pelos cantos, até acordar chacoalhando por mais um trago. O restante – família, trabalho, um belo corte de cabelo, roupas limpas, o amor da filha – vai virando apenas resto. Acabou o olhar em direção ao futuro. O espírito de algum jeito se torna mais selvagem. Esse é o nosso Eurípedes.

Tete ficou um tempo a mais cabisbaixo. “Mas por que não abandonava tudo aquilo?”. Teria Eurípedes se transformado em outra pessoa, teria deixado de ser quem era e se transformado em um ser-humano-mais-selvagem? Por um instante quis deixar tudo aquilo para trás. Não haveria pergunta boa o bastante para se equiparar ao entendimento de Realino das coisas do mundo, ou ainda que o atingisse, talvez o conhecimento de Realino não fosse tão grande assim… Procurou um momento de paz. Mas logo se inquietou outra vez: “– Por que ele não larga dessa vida, meu pai?”.

– Porque agora ele se transformou num mundão coalhado de suçuaranas e onças-pintadas, uai! As ideias de mudança, de outra vida, são como as boiadas que eu, seus tios e seus primos carregamos por esses rincões sem fim. Elas alimentam nosso mundo de comida e de comércio. Quanto mais conseguirem passar incólumes pelo Morro da Cândida, mais fortalecida sairá a civilização dos humanos e mais enfraquecida ficará o mundo selvagem dos bichanos do mato. Até o dia em que buscarão outras plagas.

– Acontece que seu Eurípedes carece de perseverar: quando pensa ter bastante gado no pasto, para de ficar atento. Ou quando se vê abatido por alguma desgraça ou cansado em demasia, acha que a natureza vai sentir por ele a mesma indulgência… É aí que o contrário se mostra.

O desejo de tomar pinga do Eurípedes, meu filho, é um bicho do mato selvagem à espreita do rebanho dos seus pensamentos. À espera de uma ideia desgarrada. A vontade só aparece quando o bote fatal é possível, quando os vaqueiros se distraem, não fazem sua parte e um flanco se abre ou quando sucumbem por medo ou falta de perseverança. Tem muito boiadeiro que se gaba por sentir sua boiada livre do ataque das onças. Ledo engano. Um belo dia, durante uma viagem, resolve dispensar seus subalternos para o rodeio e ele próprio, vai visitar um amigo – “eu mereço descanso e paz, só faço da vida trabalhar”. Até ver seu gado ser todinho atacado, estourado pelo mundo e perdido. A gente acha que tem o controle da situação, até descobrir que o vício já vinha de tocaia há muito tempo, dentro da nossa mente.

O resto você já sabe: é o compadre Eurípedes adentrando no botequim, depois de um período afastado e longe de tudo – tinha recuperado boa parte de suas forças, o olhar de amor dos filhos, voltou a ter apreço em pentear os cabelos. Sentia-se recuperado outra vez, mas ao mesmo tempo iludia-se ao achar que aquilo, por si só, o protegeria do destino feroz a sua espreita. Não tomou medidas – pior do que isso, meu filho, sentia-se acima delas sempre. Com bicho selvagem, pequeno Téte, não se brinca. Assim, ele acaba devorado toda a vez, só que cada vez mais fraco, mais empobrecido da mente. A cada retorno ao botequim sobram menos cabeças de gado para o ataque das suçuaranas. Até o ponto em que o sertão se torna deserto, miséria.

Téte adormeceu pouco antes da caída da noite, enquanto Adolpho seguia taciturno ao lado do pai. Mais um pouco, estariam no aconchego do lar, na Fazenda do Grotão, mas os barulhos do silêncio do anoitecer hipnotizaram e embalaram o sono do filho do capataz, peão de boiadeiro e conhecedor de todas as veredas do lugar. Para o pequeno Téte, a história de Eurípedes havia tornado aquele mundão em que vivia pequeno demais da conta. Pela primeira vez na vida, dormira de cansaço de tanto matutar. Pela primeira vez, estava diante de um mistério maior que sua capacidade de fantasiar, de imaginar um mundo perfeito.

Mesmo dormindo, tinha a noção de que logo estaria em casa, nos braços – ainda que tímidos de afeto – de sua mãe, sob o olhar seriamente protetor de suas irmãs. Talvez ali recuperasse novamente o sentido mais elementar de se viver. O cheiro de mãe e de terra que penetram o corpo da gente até virar alma. Luz de lampião. Talvez Eurípedes tenha sentido falta dessa luz, vida a fora. Sentiu apenas o peso da lei. Regra para ele virou sinônimo de judiaria. As paredes da sua casa, sem calor, se transformaram em prisão; depois, as paredes se descascaram em jaulas e quando botou reparo, estava ele vivendo lá dentro, trancafiado, igualzinho a uma suçuarana, à espera da próxima refeição – só que a dele, era da ‘marvada’.

Téte finalmente abriu os olhos. Parecia que tinha dormido e sonhado uma eternidade. O dia já estava quase querendo amanhecer. Olhou para o lado. Vendo a estrada, dava pra saber que faltava muito pouco para chegar a sua casa. Queria muito reencontrar sua mãe, suas irmãs. Mas antes de seguir viagem até o Grotão, o ônibus encostou no velho vilarejo. Téte desceu a escada com ar de homem adulto, que ultrapassou o limite dos chapadões e fez das veredas, ruas e avenidas. Viveu na cidade, virou doutor. Mas o seu nome verdadeiro e o seu título de nada valeriam naquele instante. Tudo o que estudou e aprendeu teria serventia apenas se pudesse recuperar, naquele exato momento, toda a sua inocência de menino caipira de outrora, alimentada pelo pulsar elegante do homem venturoso que se tornara, em absoluta conexão com as histórias do velho Realino – que levou sua boiada por todos os cantos desse sertão até sua partida celestial – e traduzir em palavras estudadas tudo aquilo que um dia trilharam e se entreolharam sob a cúpula estrelada daquele mundão sem porteira.

Téte leu certa vez, de um filósofo estrangeiro, que “o homem é o lobo do homem”. De seu poeta favorito, veio o verso de a gente sente “a inevitável necessidade de ser fera”. Mas nada disso calou mais profundamente em sua compreensão do que as prosas do velho Realino, que sabia reconhecer a ferocidade da alma, sem nunca deixá-la causar ao outro nenhum mal. Assim que acabou de passear por essa ideia – para seu espanto – num olhar de relance, se deparou com Eurípedes, agora o velho Eurípedes! Andava pela rua principal do vilarejo com duas crianças pequenas, com jeito de netos. Sem se aproximar, Téte torceu para que Eurípedes finalmente tivesse conseguido atravessar o Morro da Cândida – repleto de onças pintadas, suçuaranas e desejos selvagens –, conduzindo o gado dos seus melhores pensamentos para um lugar seguro. Desejou que aqueles meninos fossem um sinal de sua nova sina.

Decidiu então seguir em frente. Já não temia mais o risco de percorrer veredas escolhidas por engano. Sentia-se confortavelmente amparado pela dureza diamantina da regra, pela retidão do espírito. Responsável. Sentia-se livre para trilhar seus próprios caminhos e abrir suas próprias veredas. Determinação e senso de dever imantavam seu senso de direção. Faltavam apenas, naquele momento, o café caloroso de Urzella e o olhar seriamente cuidadoso de suas irmãs. Em direção a esses botou-se a caminho, enquanto mais um arrebol se formava no amanhecer do grande sertão.

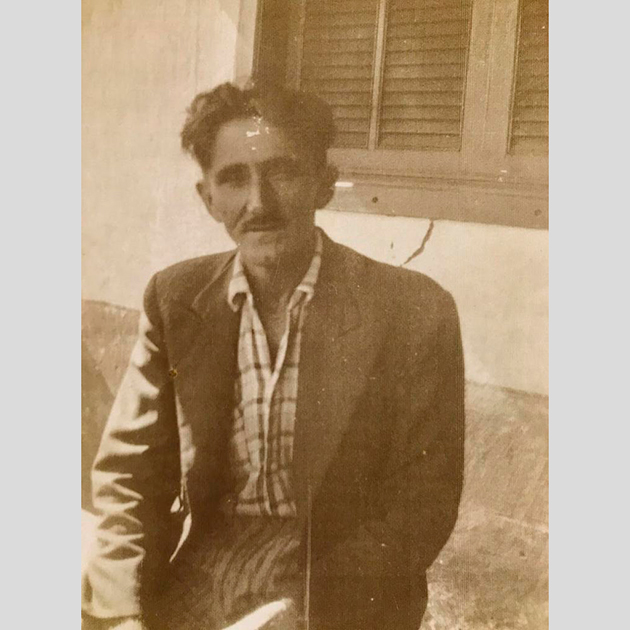

À memória do meu querido pai, que me mostrou a importância dos dois pontos no Grande Sertão. Prosas e causos que apenas meu dileto amigo, Professor Carvalho, sabe trazer à tona e decifrar.

Marcelo Ribeiro, psiquiatra, membro do Programa de Pós-graduação do Departamento de Psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), docente do Curso de Medicina da Universidade Nove de Julho (Uninove), diretor do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas (Cratod) da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de São Paulo (Coned).